Você pode não lembrar de ter escutado as músicas do Helmet, mas com certeza já ouviu alguma banda fortemente influenciada – ou que até chegou a roubar algumas ideias – pelos nova-iorquinos. Grandes nomes do nu-metal como Korn, Deftones e System of a Down já admitiram diversas vezes ter o Helmet como uma de suas maiores inspirações, com o Deftones chegando a gravar um cover de Sinatra. Entre músicas no primeiro Guitar Hero e até participações especiais em álbuns do Nine Inch Nails, podemos dizer com toda certeza que a música moderna não seria nada do que é hoje se não fosse por Page Hamilton e companhia. Seu primeiro grande sucesso veio com Meantime, de 1992, especificamente Unsung e sua icônica linha de baixo. Levando em conta tudo que veio a acontecer, a letra de Unsung acaba basicamente profetizando o que iria ser a carreira deles: “Sua contribuição passou despercebida/associada com uma imagem”. Aqui no Brasil, muitos fãs tiveram um certo pé atrás com a banda por causa de sua aparência, o que os levou a serem chamados de “mauricinhos do metal”, mas foi em nosso país que fizeram alguns de seus shows mais marcantes.

Agora, três anos após sua apresentação enérgica como headliner do terceiro dia do Oxigênio Festival de 2022, o quarteto volta com um show especial, comemorando 30 anos de Betty, seu terceiro álbum e que à época dividiu o público por sua abordagem mais experimental, mas que atualmente é considerado uma das grandes obras do metal alternativo, rendendo hits que perduram até hoje, como Wilma’s Rainbow e Milquetoast. Antes de preparar suas malas e embarcar rumo à América Latina, tivemos a chance de conversar com Page, vocalista, guitarrista e, no geral, a grande mente por trás de todos os sucessos – não só do Helmet, mas de muitas outras bandas dos anos 90, indiretamente. Em um papo surpreendentemente descontraído, ele não só relembrou altas histórias de suas outras vindas ao Brasil, como deu uma aula do processo de Betty, apontando também o que falta na música de hoje em dia, além de não conseguir esconder seu entusiasmo por tocar por aqui novamente.

Helmet no Brasil – o futuro e o passado

Primeiro, vamos tirar o óbvio da frente: o que você espera do show especial de 30 anos do Betty aqui no Brasil?

Page Hamilton: Espero que esteja empanturrado de gente, com moshpits gigantescos. Quero ver a galera enlouquecer, mas sem se machucar!

Faz ideia de como os fãs brasileiros receberam o álbum?

Page: Pior que não! Pelo que me lembro, não passamos por aí na turnê de 20 anos do disco. Tocamos aí há alguns anos atrás, mas foi com um repertório diferente.

Falando nisso, o que podemos esperar do repertório desta vez?

Page: Vamos tocar o disco na íntegra, sem falar uma palavra, aí vou apresentar a banda e fazemos praticamente outro show com material dos outros 8 discos – bom, acho que são 8…

Vocês já estiveram por aqui 4 vezes, em 1994, 2008, 2011 e 2022. Lembra de alguma história divertida, tem alguma memória interessante do seu tempo aqui no Brasil?

Page: Uau! Sim, tenho algumas… Em 2011, se não me engano, foi quando descobrimos as caipirinhas. Saímos para beber, e estava dividindo um quarto com o outro guitarrista, Dan (Beeman), e estava tentando achar o banheiro. Aparentemente, achei que todos os quadros na parede eram a porta para o banheiro, então entrei, com o Dan dormindo, e comecei a tirar os quadros da parede. O quarto era gigantesco, bem chique. Não tenho registro algum disso, só fiquei sabendo no dia seguinte quando o Dan veio me contar. Quando acordei, vi todos os quadros no chão e fiquei sem entender nada. Não os havia quebrado, só colocado no chão, mesmo (risos). Nos divertimos muito por aí. Tocamos em Florianópolis uma vez (N.R.: em janeiro de 1994), na praia, até hoje foi o nosso maior show da história. Pelo que me lembro, falaram que havia 150 mil pessoas nos assistindo. Do palco, dava para ver o mar à esquerda e um mar de pessoas à frente, até não dar para enxergar mais. Foi uma experiência única! Da última vez, trabalhei com uma banda daí, chamada Mad Sneaks, produzi uma música para eles, foi bem legal. Estou bem animado para voltar!

30 anos depois – o impacto de Betty

Pulando para Betty, na época de lançamento, ele foi um disco um tanto divisivo, especialmente após o sucesso do som mais direto de Meantime (1992). Como que lidaram com a recepção dele lá atrás, e hoje em dia como enxergam a mudança de perspectiva dos fãs?

Page: Sabe, acho que toda boa banda de rock deveria desafiar tanto os ouvintes quanto a si mesma. Você deve sempre empurrar seus próprios limites como compositor, nunca se repetir. Lembro de Jimmy Iovine (co-fundador da Interscope Records) conversando comigo: ‘Ah, gostei muito do disco, mas estava esperando outro Unsung!’ Disse a ele: ’Bom, já fizemos aquele, porque iríamos fazer de novo?’ Levei o discurso dele com certa desconfiança, e hoje em dia muitos fãs o citam como seu álbum favorito, o que só prova que você deveria sempre fazer o que você acredita, não tentar atingir as expectativas de ninguém, menos aqueles que estão tocando com você, sua banda. A banda tem que estar feliz, e acredito que este tenha sido o caso.

Agora, 30 anos depois, como você enxerga Betty, de forma geral? Como ele envelheceu?

Page: Parece que ele ainda aguenta o tranco! Fizemos uns 30 shows tocando o disco pela Europa, mais uns 30 aqui pela América do Norte, vamos tocá-lo aí na América do Sul e faremos Austrália e Nova Zelândia com ele ano que vem. Ainda é muito divertido de tocar! Fico feliz com isso, não me enjoo.

Em algumas entrevistas, você chegou a destacar a influência do Helmet no cenário da música alternativa como um todo, dizendo que escuta seus riffs ‘até no Evanescence’. Então, vou te fazer a mesma pergunta que The Skinny te fez há 15 anos: como você enxerga a influência da banda na música atual e porque diria que ela é tão influente?

Page: Não tenho certeza, acho que teve um impacto tão grande por ser algo bem claro, usamos um vocabulário que – na época – não existia. Não é como se fossemos os inventores das afinações em drop, mas o que fizemos com elas, combiná-las com um material temático minimalista, as chamadas ‘motifs’, na música clássica, um riff, essencialmente, foi algo legal, infeccioso, interessante. Não estávamos só palhetando acordes. Não há nada de errado com só palhetar acordes e cantar uma melodia, mas trazíamos um ritmo. Acho que os riffs eram fortes também. Foi uma combinação desses fatores. Um som único também, que não soa como mais nada.

Seguindo nesta linha, vocês sempre foram uma banda extremamente difícil de rotular, algo que veio bastante à tona com Betty, que é bastante diverso. O que acha desses rótulos no ambiente musical atual, que ao mesmo tempo consegue ser incrivelmente variado e hiper-segmentado?

Page: Estava falando sobre isso em uma outra entrevista… Lá em 1992, fizemos uma turnê com Ministry e Sepultura, e hoje em dia as pessoas iriam reclamar que são bandas que não têm nada a ver uma com a outra. Adoramos aquela turnê, foi incrível tocar com eles. Fizemos alguns shows na Austrália com o Beastie Boys, depois com o Sonic Youth, obviamente somos bandas muito diferentes. Talvez para cada ouvinte sua imagem seja mais atrelada a uma identificação com algo bastante específico, não sei como explicar. ‘Estou no clubinho do metal’ ou ‘estou no clubinho do death metal e gosto só de death metal’, ‘estou na panelinha do indie rock’, ‘estou na panelinha do folk que tocaria no festival Bonnaroo’. Nunca quis fazer parte de panelinha nenhuma, sempre quis ser só músico, porque escuto tudo. Adoro Led Zeppelin e AC/DC, mas também amo John Coltrane e Thelonious Monk. Adoro White Stripes, que é algo completamente diferente, mas é foda do mesmo jeito. Gosto de músicas boas, de pessoas que sabem compor, não necessariamente de um estilo. Tem estilos que não são minha praia, mesmo que sejam muito bem feitos. Trago como exemplo algumas das músicas da época em que estava me formando do colégio: Boston, Journey, Foreigner, Toto. Foi ali que me voltei ao jazz. Aquelas músicas não bateram tão forte comigo que nem AC/DC e Led, não sei porque. Mesmo sendo muito boas, algo da produção ou simplesmente da natureza delas não me satisfez. Reconheço sua qualidade, Neal Schon (Journey) e Steve Lukather (Toto) são guitarristas incríveis, mas por alguma razão, não me desceu.

Você não é muito fã do yacht rock então?

Page: Mais ou menos… Gosto de Christopher Cross, por exemplo. Tem aquela história do Donald Fagen (Steely Dan) em que chamaram ele para fazer um yacht rock e ele simplesmente mandou-os à merda (risos), isso sempre me racha. Conheci Donald, gravamos Betty no River Sound, em Nova York, estúdio dele, e foi super gente boa conosco. Então, acho que até gosto um pouco de yacht rock, sabe, mas tem algumas bandas de rock que… gosto bastante de Ambrosia, mas não sei o que rola com as outras. As aprecio mais hoje em dia porque estou mais velho e não sou mais o mesmo punk catarrento de antes (risos). Sempre mantive a mente aberta, todos os meus amigos escutavam Journey e Boston, já eu (N.R.: Page faz um ‘eca’ com expressão nojo).

“Mauricinhos do metal” – sem medo de serem diferentes

Não sei se o mesmo aconteceu por aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil muitos fãs tinham um pé atrás, um bode do Helmet por vocês serem considerados os ‘mauricinhos do metal’ por conta de sua aparência, bastante discrepante do resto da cena. Aconteceu por aí? Se foi o caso, como lidaram com mais este rótulo?

Page: Não faço ideia! Nunca pensei muito na minha aparência, minha ex-mulher me vestia, comprava umas blusas com estampas de patinhos de borracha, roupas da GAP, e tudo funcionava para mim, pois odeio sair para comprar as coisas. Nos anos 80, cortei o cabelo, sendo que nos anos anteriores, sempre fui cabeludo. Em 82, quando estava na Alemanha, meu cabelo passava do meu ombro, mas era muita coisa para manter. Praticamente morando numa van, sem ter certeza de quando será seu próximo banho, ou até se vai conseguir dormir, a última coisa que passava pela minha cabeça são minhas roupas, queria usar algo que seja confortável. Na real, as pessoas precisam escutar as músicas mesmo, sempre foi sobre isso. Desça a agulha. Não faz sentido as pessoas nunca terem me visto e se ofenderem com meus dentes retos. Lembro do Gerard Cosloy, este jornalista que foi dono da Homestead Records e depois da Matador, ele falou em alguma matéria dele que eu era muito bonito, e fiquei tipo: ‘O que caralhos isso tem a ver com as músicas?’ Nada. Absolutamente nada!

Você sempre teve uma formação bem forte no jazz e na música experimental. Como tudo isso impactou a sonoridade de Betty, que mescla um peso avassalador com bastante textura e sutileza?

Page: O jazz é grande parte da minha vida desde que sou criança, meus pais escutavam George Shearing, Dixieland Jazz Band, (a influência) sempre esteve lá. Em termos de ritmo, o Helmet é bem diferente do resto, tem um swing. Give It começa em um compasso de 5/4 e rapidamente muda para um swing grandioso. Por este lado, o jazz tem sua digital estampada no Helmet. Em termos de harmonia também, boa parte dos acordes que usamos fogem bastante dos padrões do rock, você não vai encontrar progressões ‘sol-ré-dó’ em nossas músicas. Aí está outro ‘sintoma’ do jazz. Outra coisa: diria que 90% dos meus solos são improvisados. Like I Care, em que toco aquela melodia (N.R.: Page solfeja a melodia), mas, fora isso, geralmente começo um solo do mesmo jeito que está na versão gravada, mas levo para uma direção completamente diferente. Os ritmos, os acordes e os improvisos, tudo com certeza vem do meu amor pelo jazz.

Passando brevemente pelos outros álbuns, lá em 92, quando lançaram Meantime, tinham alguma ideia do impacto que ele teria?

Page: Não tínhamos expectativa nenhuma! Estávamos fazendo nossas coisas, alheios ao resto. Ficamos surpresos com a rapidez com que ele estourou e as propostas de gravadoras que vieram. Levávamos as coisas um dia por vez. Conhecemos muitas pessoas idiotas nesse processo, mas muita gente legal, também. Escolhemos a Interscope porque pareciam ser os mais dispostos a nos ajudar a levar nossa música para mais pessoas. Acho que foi a escolha certa. Foi tudo uma surpresa agradável.

20 anos de Size Matters – o retorno

Ano passado marcou o aniversário de 20 anos de Size Matters, seu álbum de retorno, que contou com Frank Bello (baixo, Anthrax) e John Tempesta (bateria, The Cult, Exodus, Testament, Rob Zombie) na formação. Como foi trabalhar com estes dois?

Page: Uau! Amo aqueles trouxas, são meus irmãozinhos! Os dois do Bronx! O Johnny vai gravar meu disco solo, em maio, bom espero que dê para ser em maio, senão junho, depende da agenda do The Cult. Não vejo Frankie há um bom tempo, mas amo ele também. Foi incrível ter os dois juntos, já que se conhecem lá do Bronx há milênios. Chris Traynor (guitarra) era o cara do Queens. Eu acabei sendo a babá na maioria das vezes, porque Frank e Chris são duas pessoas bastante intensas, e tiveram alguns conflitos. Era engraçado!

Vi que você ficou bem surpreso quando mencionei os 20 anos do álbum… Olhando para trás, como tem sido as coisas?Page: É loucura, né? Ainda gosto muito do álbum. Os meus favoritos são os últimos dois, Left (2023) e Dead to the World (2016), porque estou mais confortável e confiante com minhas composições, e em termos de letras, cheguei em um ponto da vida em que expandi meus horizontes ao máximo em relação às experiências, e isso fica mais à mostra. Não me leve a mal, gosto muito de tocar o Strap it On (1990), Meantime (1992), Betty (1994) e Aftertaste (1997). Esse foi quando dei uma virada, a influência de Dave Sardy (produtor) foi grande. Ele é um ótimo produtor, e teve um grande impacto nas minhas habilidades líricas. No começo, a minha intenção era ser algo como um ‘anti-compositor’, fiquei tão puto com as pessoas falando dos cantores-compositores, esse mundo do folk, com os ‘espertinhos’ tocando os mesmos 3 acordes que Bob Dylan e Woody Guthrie usaram, sabe? Não que tenha algo de errado com isso, mas eu não queria fazer isso, queria fazer algo único. Em algumas vezes tive sucesso, em outras não necessariamente falhei, mas não gosto muito das letras. Na sexta-feira passada (11 de março), estava dando aula para um aluno meu que está servindo o exército eslovaco, e ele queria tocar Complete, da trilha daquele filme, ‘Johnny Mnemonic, o Cyborg do Futuro’ (1995), e reaprendi pelo YouTube. A música é legal, mas a letra… Tem uns versos legais, mas em outros, estava pensando demais. Para escrever letras, você tem que liberar a mente, desligar todo o resto. O que faço é me rodear de livros, poesias, Cormac McCarthy, Tom Wolfe, Ezra Pound. Deixo os versos me levarem. Size Matters contempla ambos esses mundos, ainda tem um pouco daquele fluxo de consciência, mas tem algumas músicas narrativas, como See You Dead, que é inspirada em Run for Your Life, de John Lennon, última música do Rubber Soul – ‘I’d rather see you dead, little girl, than to be with another man’ – e I Need Peace, de Frank Black and the Catholics – ‘I need peace, I get so down, I got peace turned up so loud’. Esmaguei essas duas e saiu See You Dead. Algumas das músicas do álbum são difíceis de cantar, como Throwing Punches, que está na beira do meu alcance, e chegar naquele agudo é muito difícil ao vivo.

Música nos dias atuais – o que falta?

Aproveitando que você falou de ser um ‘anti-compositor’, a música popular hoje em dia soa bastante genérica e comercializada no geral. O que acha do mainstream musical atual?

Page: Não escuto nada muito popular, não conheço muito. Sempre fico chocado quando escuto as coisas novas no Saturday Night Live (N.R.: programa humorístico americano). Minha namorada adora o programa, então sempre assistimos juntos, e fico chocado com o vazio nas músicas. Elas não vão a lugar nenhum, não dizem nada, são uma merda. No Super Bowl (N.R.: final do futebol americano), alguns desses artistas que tocam no intervalo não têm originalidade alguma, nenhum tempero. A originalidade deles está sempre atrelada em alguma firula, alguma manha, tipo ‘nós tocamos de cartola’ ou ‘usamos as calças com a bunda de fora’. Música não é sobre isso (rindo). Tem que ter alguma integridade, colhão para fazer algo interessante de verdade. O problema é que as pessoas compram, então os artistas fazem em massa. Não tenho nada pessoal contra nenhum destes artistas, não conheço Taylor Swift, ouvi suas músicas algumas vezes e não achei-as ruins, mas não despertam nada em mim, não me fazem querer foder ou brigar. Mesmo depois de tanto tempo, AC/DC ainda faz isso, sabe?

Falta um pouco de substância, um algo a mais, né?

Page: É como se eles estivessem lendo seus diários ou algo do tipo. Não sei, quero ouvir algo novo. Há muitos anos, havia essa editora musical, a Warner Chappell, e tinha um produtor, o guitarrista Danny Kortchmar, lenda absoluta. Viramos amigos, ele escutou Helmet e falou com a galera da editora para me conhecer. Isso foi em 1992, 1993. Saímos para almoçar, eu já sabia quem ele era, tinha lido o nome dele em vários encartes de LP, quando era criança sempre olhava, podia ser The Eagles, Jackson Brown, Elton John, James Taylor, ele tocou com tanta gente diferente. Foi muito legal conhecê-lo por isso, ele era mais velho, bem old school. Fomos para a convenção de compositores em Nashville, fizeram esse show com vários compositores da Warner Chappell e foi um lixo. Aquelas pessoas estavam escrevendo músicas para vários nomes gigantescos da época, Billy Ray Cyrus, Shania Twain, toda a galera do country pop. Foi horrível. Levaram a gente para jantar e falaram: ‘Ah, tem uma banda que vai tocar naquela mesma casa hoje à noite, querem ir?’ Era o Morphine. Jantamos, voltamos para a casa, pegamos uma mesa, sentei com nosso editor, Kenny, o Danny foi para o bar buscar uma cerveja e começaram a tocar Cure for Pain. ‘Um dia haverá uma cura para a dor, esse será o dia em que jogarei fora minhas drogas’. Eu olhei para o bar, Danny olhou para mim e ficamos tipo ‘uau!’ Ele sentou na mesa e viramos super fãs. Depois do show, entramos no backstage, um camarim minúsculo, e fomos dar parabéns para os caras: ‘Vocês foram incríveis, adoraríamos levar vocês em turnê!’ Eles falaram que não abriam shows, só faziam seus próprios. Depois virei amigo deles também. Ter esses momentos, em que você ouve algo que é tão único, tão bonito, tão incrível… falta muito disso nas bandas de hoje em dia. Não ligo muito porque tenho minhas próprias em que estou trabalhando e estou ouvindo, só ligo quando fico sujeito a outras músicas em algum espaço público ou quando minha namorada quer controlar o som do carro (risos).

Então, uma última coisa: agora a bola está no seu campo, deixe sua mensagem para seus fãs brasileiros, para os leitores da ROADIE CREW!

Page: Ah, estamos extremamente animados para voltar para o Brasil, obviamente, mal posso esperar. Quero muito ver vocês de novo. Se divirtam, enlouqueçam, só não machuquem os outros! Paz e amor! E o Trump que se foda (risos)!

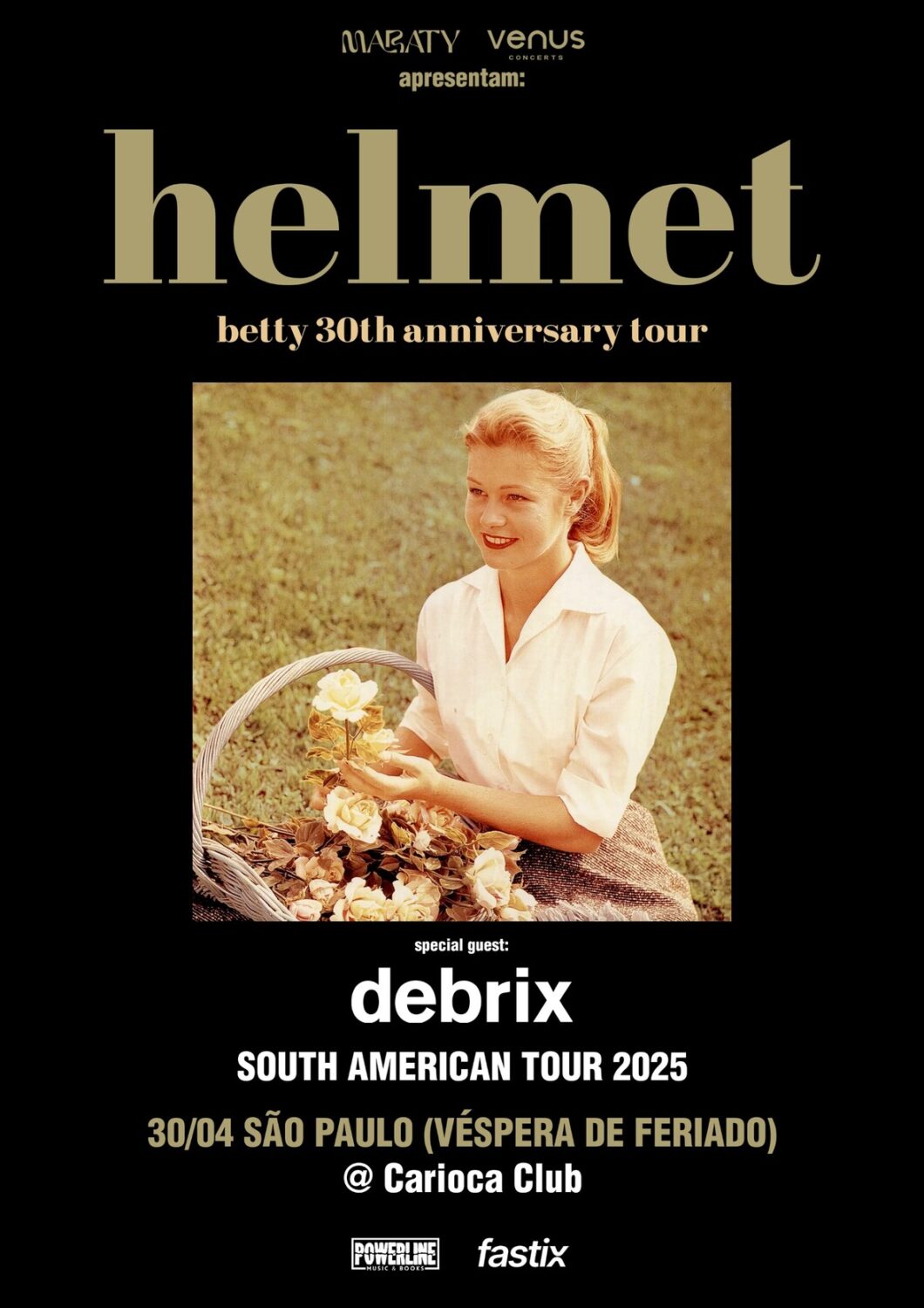

Helmet celebra 30 anos do álbum Betty com show em São Paulo

Apresentação, no Carioca Club, terá participação da banda brasileira Debrix

A icônica banda Helmet retorna ao Brasil para um show especial no dia 30 de abril (quarta-feira, véspera de feriado), no Carioca Club, em São Paulo/SP. A apresentação faz parte da turnê comemorativa de 30 anos do aclamado álbum Betty, um marco do rock alternativo dos anos 90. O evento contará ainda com a banda Debrix, que abre a noite com seu som pesado e energético. A turnê, que também passa no mês de maio por Argentina (2/05) e Chile (5/05), é uma realização da Vênus Concerts. O show em São Paulo tem produção da Maraty.

Lançado em 1994, Betty consolidou o Helmet como uma das bandas mais inovadoras da época, combinando riffs pesados, levadas sincopadas e experimentações sonoras que influenciaram diversas vertentes do rock e do metal. O álbum expandiu a sonoridade do grupo, trazendo elementos de jazz, blues e hardcore, sem perder o peso característico da banda.

Entre as faixas mais marcantes do disco estão: Wilma’s Rainbow, música de abertura, com um riff hipnótico e uma batida quebrada, mostra a precisão técnica do Helmet e seu groove singular. Milquetoast é um dos maiores sucessos da banda, conhecido também por integrar a trilha sonora do filme O Corvo (1994). Seu groove cadenciado e seu peso denso se tornaram uma assinatura do som do Helmet. Já Biscuits for Smut mostra um riff sujo e um groove marcante, enquanto Rollo é mais experimental, com mudanças de andamento inesperadas e uma abordagem dissonante nas guitarras.

Tem ainda Street Crab, mais direta e pesada, que reforça a influência do punk e do hardcore no som do Helmet, e Clean, um dos momentos mais agressivos do disco, destacando o peso das guitarras e a bateria explosiva. Com essa diversidade sonora, Betty se tornou um dos álbuns mais influentes dos anos 90, servindo de inspiração para bandas de nu metal, post-hardcore e sludge metal.

O show no Carioca Club será uma celebração nostálgica e intensa, trazendo não apenas os clássicos de Betty, mas também outros sucessos da carreira do Helmet. Liderado pelo guitarrista e vocalista Page Hamilton, a banda promete entregar uma apresentação brutal e técnica, relembrando por que se tornou referência no rock pesado.

Serviço

Data: 30 de abril de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h (abertura da casa)

Local: Carioca Club – São Paulo/SP

Abertura: Debrix

Ingressos: Fastix